Origen del capirote: del castigo público al ritual religioso

El capirote, utilizado por los penitentes en las procesiones de Semana Santa, tiene un origen que pocos conocen. No fue siempre símbolo de fe. En realidad, nació en el contexto más temido por muchos en la Edad Media: la Inquisición.

Durante los siglos XV y XVI, el Tribunal del Santo Oficio imponía castigos ejemplares a quienes consideraba herejes. Uno de esos castigos era portar un gorro cónico, el capirote, acompañado por una túnica llamada sambenito. Este atuendo marcaba públicamente al condenado.

El capirote tenía una forma afilada, aludiendo simbólicamente al infierno y al juicio divino. Su uso no era decorativo: servía para humillar y señalar al castigado ante toda la comunidad. Incluso, en muchos casos, era usado por los condenados a muerte, quienes marchaban con él en sus últimos momentos.

El color, las inscripciones y las figuras pintadas en el capirote variaban según el tipo de pecado. Los más graves llevaban imágenes del diablo, llamas o cruces invertidas. En muchas ocasiones, los reos eran estrangulados antes de ser quemados, mientras aún portaban el capirote.

Con la desaparición de la Inquisición, el capirote quedó asociado al sufrimiento. Sin embargo, en un giro histórico, algunas hermandades religiosas decidieron resignificarlo.

La resignificación del capirote en la Semana Santa

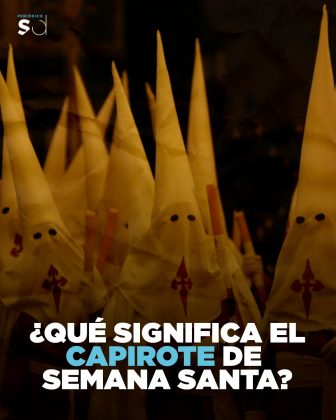

A partir del siglo XVI, las cofradías religiosas empezaron a utilizar el capirote en las procesiones penitenciales. Especialmente en Andalucía, los penitentes —o nazarenos— adoptaron este gorro como símbolo de arrepentimiento.

La Hermandad de la Hiniesta, en Sevilla, fue una de las primeras en incorporarlo. Su objetivo era ocultar el rostro del penitente y destacar el carácter anónimo de la fe. El rostro cubierto simboliza que todos somos iguales ante Dios.

Además, la forma cónica del capirote empezó a adquirir otro significado: el de la aspiración espiritual. Su punta elevada simboliza el deseo del alma por elevarse hacia el cielo, dejando atrás el pecado.

Con el paso del tiempo, las hermandades comenzaron a personalizar el diseño del capirote. Se variaron los colores, formas y materiales. El capirote pasó de ser de cartón pesado a materiales como tela reforzada o rejilla, mucho más ligeros.

En ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba, el uso del capirote se convirtió en una tradición central de la Semana Santa. Su color y longitud indican el rol del penitente dentro de la procesión. El negro suele representar luto, el morado penitencia, el blanco pureza y el rojo, la sangre de Cristo.

Cada año, miles de penitentes recorren las calles con pasos religiosos, portando el capirote como signo de sacrificio y fe. Para muchos, es un momento íntimo. Caminar encapuchado les permite meditar en silencio, alejados de la vanidad.

Tradición viva y polémica

Aunque hoy el capirote se ha normalizado en el contexto religioso español, no está exento de polémica. Su parecido con el atuendo del Ku Klux Klan genera confusión fuera de España. Sin embargo, no tienen relación alguna.

La historia del capirote demuestra cómo un símbolo puede transformarse. De un instrumento de represión, ha pasado a representar introspección, humildad y renovación espiritual. Su presencia en la Semana Santa sigue viva gracias a quienes lo portan con fe y respeto.

La evolución del capirote refleja cómo las tradiciones pueden adaptarse y resignificarse. A pesar de su oscuro origen, hoy forma parte de una de las expresiones religiosas más arraigadas de la cultura española.

![[VIDEO] Joven escapó de cocodrilo en playa de Puerto Vallarta Joven escapa de cocodrilo en playa de Puerto Vallarta](https://sintesis.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/descarga-11-218x150.jpg)